Par ma mère, j’ai toujours entendu parler de Senghor, « l’intellectuel africain », le camarade d’études de Pompidou et de Khiem, le « fils adoptif » de mon grand-père qui avait quitté le Vietnam avec sa fille dans les années 1930.

Une vingtaine d’années plus tard, les souvenirs de l’avant-guerre puis de la guerre étaient encore vifs, et j’étais alors assez grand pour les capter avec curiosité.

Puis, en 1975, j’ai pu le connaître personnellement en travaillant pour lui et nous avons débattu en tête-à-tête de ses idées [1]. Je rappelle d’abord la jeunesse du futur président avant qu’il ne rencontre ma famille à Tours à la fin des années 1930.

Une jeunesse d’abord africaine… mais culturellement française

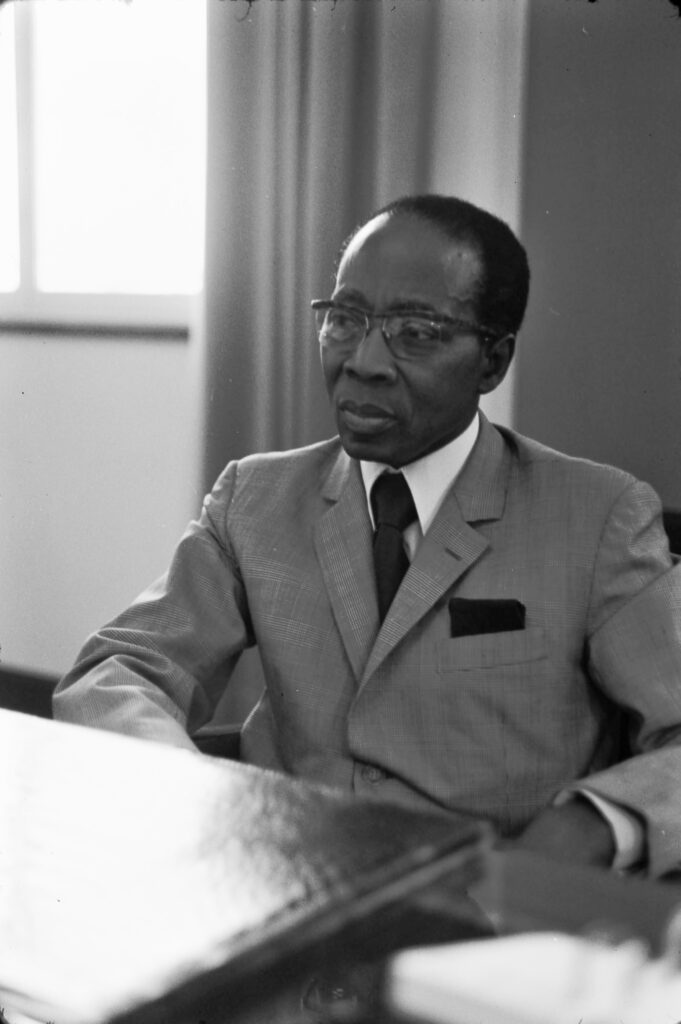

Léopold Sédar Senghor est né dans le village côtier de Joal, que j’ai visité plus tard, en pays sérère, village catholique depuis les Portugais dans un Sénégal en grande majorité musulman.

Il s’est toujours demandé si son nom de famille n’était pas tout simplement une déformation du portugais « señor » (Monsieur). Et il ajoutait « j’espère qu’en plus de ce métissage intellectuel, j’ai hérité d’une goutte de sang juif pour compléter le tableau »

Le futur président a d’abord été scolarisé dans la mission catholique proche de Joal. Distingué par ses enseignants, il est envoyé au Collège Libermann à Dakar, dirigé par les Pères du Saint-Esprit.

Il se passionne pour les humanités classiques (latin, grec, français). Il obtient ensuite une bourse pour intégrer le prestigieux lycée Van Vollenhoven, toujours à Dakar, réservé aux élèves les plus brillants des colonies. C’est là qu’il passe son baccalauréat en 1927.

Il décroche alors une nouvelle bourse pour poursuivre ses études en métropole.

En 1928, il quitte donc le Sénégal pour le lycée Louis-le-Grand à Paris, où il entre en classe préparatoire littéraire (hypokhâgne). Il ambitionne alors de passer le concours d’entrée à l’École normale supérieure (ENS), mais échoue et se rattrape avec l’agrégation de grammaire.

C’est là qu’il côtoie Georges Pompidou.

Le contact avec ma famille

Il devient professeur de lettres classiques au lycée Descartes de Tours en 1935 et croise ma famille qui était à cheval entre Tours et Poitiers, puis est mobilisé dans l’armée française en tant que tirailleur sénégalais.

Fait prisonnier en 1940 par les Allemands, il est interné pendant deux ans dans un camp en France et nous participons d’abord à sa nourriture, puis à sa libération « pour maladie contagieuse » avec la complicité du directeur allemand du camp qui était un spécialiste des langues africaines.

Élu député du Sénégal à l’Assemblée nationale française en 1945, il prépare l’indépendance du Sénégal, dont il deviendra président en 1960 et restera en poste jusqu’en 1980.

Le contact personnel

En 1975, j’ai reçu un appel du président Senghor qui me supposait à tort démographe universitaire. À cette époque, je suivais une carrière en entreprise, tout en enseignant l’économie à Sciences Po le soir et en participant bénévolement aux travaux de la chaire d’Alfred Sauvy de démographie au Collège de France, sous la direction du professeur Jean-François Dumont.

Il explique que les Américains, ayant changé de politique, veulent instaurer le planning familial au Sénégal, mais il préfère que ce soit une initiative française.

Malgré la différence d’âge (35 ans !) et de statut, ce fut l’occasion d’un assez long contact, notamment couronné par un dîner à trois avec sa femme normande dans sa résidence d’été.

La conversation tous azimuts montra une absence totale d’orgueil de sa part et une grande curiosité pour ce qu’il ne connaissait pas, notamment les mathématiques (ma formation) qu’il souhaitait voir aborder par le plus grand nombre possible de Sénégalais.

Et nous avons pu parler très librement de questions qui auraient été ailleurs considérées comme délicates, comme les rapports avec la France et la nature de la colonisation. On était très loin des affirmations dogmatiques d’aujourd’hui !

Il m’a dit également que son premier contact avec la France lui avait paru un peu étrange, ce que je comprends fort bien, ayant visité son village natal. D’où sa réflexion sur l’identité africaine et les contradictions du monde colonial.

Cela le conduisit au Mouvement de la Négritude, dont il devint l’un des principaux théoriciens avec Aimé Césaire. Il m’expliqua que, dans son esprit, il pensait d’abord à la reconnaissance et à la valorisation des traditions africaines, ce qui n’était pas dans les préoccupations d’alors des cadres coloniaux, à part quelques rares universitaires ou enseignants catholiques.

Il m’expliqua qu’il fallait éviter l’assimilation par la colonisation, tout en s’appropriant la culture du monde occidental.

Il insista sur son désir de construire un pont entre la culture africaine et la culture européenne.

Il me dit y avoir été encouragé par ses contacts avec Paul Claudel et Jean-Paul Sartre, ce dernier ayant comme lui, mais bien plus tardivement, pris ses distances avec les idées communistes.

Cette double culture n’est pas toujours comprise aujourd’hui et déclenche des critiques d’intellectuels africains. J’ai même entendu certains le qualifier de « traître ».

C’est cette absence totale d’orgueil qui explique qu’il ne se soit pas cramponné à son poste au-delà du délai constitutionnel, contrairement à la plupart des autres présidents africains !

L’Académie française où il sera reçu en 1983 correspondait tout autant à ses désirs, à sa culture et à son œuvre littéraire et poétique.

Par Yves MONTENAY

[1] https://www.yvesmontenay.fr/2019/10/17/le-president-senghor-francais-et-africain-la-traversee-du-siecle-10/

[2] https://www.yvesmontenay.fr/yves-montenay/